di quanto vale quando comincia a mancare.”

Piero Calamandrei

Carlo Pisacane: Il patriota che diede il

Carlo Pisacane: Il patriota che diede il

nome ad una brigata partigiana dell’Oltrepo

La sezione ANPI di Voghera, come contributo alle celebrazioni per il 150º anniversario

dell’Unità d’Italia, rievoca la storia di vita e di passioni ideali di Carlo Pisacane,

il patriota, rivoluzionario e letterato italiano risorgimentale, che diede il nome ad

una delle brigate partigiane che combattè nell’Oltrepo pavese nelle fila della

Divisione garibaldina "Aliotta".

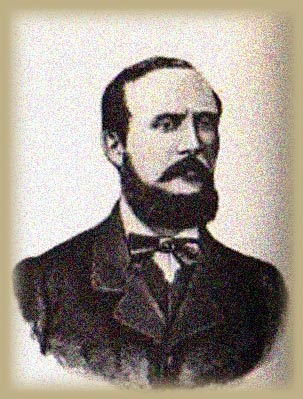

Carlo Pisacane nacque a Napoli il

Carlo Pisacane nacque a Napoli il

22 Agosto 1818, figlio della nobile

famiglia dei duchi di San Govanni.

A 14 anni intraprese la carriera

militare entrando nel collegio militare

della "Nunziatella".Nel 1843 venne

promosso tenente. A causa degli

eventi negativi e delle pressioni che

seguirono la sua relazione con una

giovane donna sposata, nel 1847

abbandonò la carriera militare (gesto

di ribellione che indicava la sua

insofferenza per il conformismo degli

ambienti militari e della società

borbonica) e si stabilì, con la sua

amata (Enrichetta De Lorenzo),

prima a Livorno poi Marsiglia,

Londra e Parigi (inseguiti e

perseguitati, nei loro spostamenti

dalla polizia napoletana).

In seguito si arruolò

nella "legione straniera" francese e, con il grado di sottotenente, fu

fu impegnato in Algeria contro gli uomini dell’emiro Abd-el-Kader.

Venuto a conoscenza dei "moti di Milano" del 1848 si congedò dalla "legione" e si diresse nel

capoluogo lombardo, che raggiunse il 14 Aprile, e combattè, nell’ultima fase della prima guerra

d’indipendenza, criticando aspramente la diffidenza di Carlo Alberto verso i volontari,

(che indicò, nel suo scritto "sul momentaneo ordinamento dell’esercito lombardo in aprile 1848"

quale importante espressione di una lotta popolare), ed inoltre la lentezza e le indecisioni

dell’esercito sabaudo.

La disfatta di quell’esperienza ( fu anche ferito al braccio destro il 25 giugno) non lo scoraggiò,

anzi si rafforzò nel suo pensiero la concezione del carattere della guerra popolare.

Nel 1949 insieme a Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, è uno degli artefici della difesa

della Repubblica Romana. Nominato membro della commisssione di Guerra ed in seguito capo

di stato maggiore dell’esercito romano,

difese strenuamente la Repubblica dai francesi, chiamati

da Papa Pio IX. Nonostante essa ebbe vita breve (5 mesi, dal 9 febbraio al 4 luglio) l’esperienza

capitolina fu significativa nella storia dell’unificazione italiana e

Carlo Pisacane, che organizzò un

esercito di volontari arrivati da tutta Italia, riuscì anche a cogliere dei significativi successi, come

la vittoria del 30 Aprile contro le truppe di Napoleone III.

Il 3 luglio 1849 venne arrestato e imprigionato in Castel Sant’Angelo. Liberato poco dopo,

grazie all’intervento della moglie (Enrichetta si prodigò durante la Repubblica Romana come

infermiera), partì esule per Marsiglia, poi per Losanna ed infine

approdò a Londra.

È di questo periodo lo scritto "Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49" dove polemizzava

sia con Garibaldi (a cui imputatava velleità dittatoriali) sia con Mazzini accusato di formalismo,

cioè a tendere ad un cambiamento formale e non sostanziale del governo e delle basi della

società.

Carlo Pisacane pensava che se la nuova rivoluzione italiana non fosse stata anche una

rivoluzione sociale sarebbe andata incontro ad un fallimento. Il suo indirizzo politico, che via via

maturò, si rivolse ad un socialismo vicino all’anarchismo proudhoniano.

Antiautoritario, in estrema sintesi egli fu uno dei precursori del

socialismo libertario.

socialismo libertario.

Nell’autunno del 1850 è a Genova dove

scrisse i suoi "Saggi storici-politici-militari

sull’Italia" (pubblicati postumi nel 1859).

Nel 1856 fondò il periodico "La parola

libera".

Si riavvicinò a Mazzini e, prendendo spunto

dai suoi suggerimenti, pianificò il progetto di

una spedizione nell’Italia meridionale.

Dopo un primo tentativo abortito, il

25 Giugno 1857 con altri 24 giovani (tra i

quali l’ufficiale calabrese Giovanni Nicotera),

si imbarcò sul piroscafo "Cagliari" (diretto a

Tunisi), la nave della compagnia Rubbattino

che, in alto mare, mise sotto il suo controllo.

In vista delle coste napoletane, non riuscì

ad incontrare la goletta che avrebbe dovuto

rifornire i rivoluzionari di armi.

Pisacane ed i suoi uomini sbarcarono il

27 Giugno sull’isola di Ponza, dove liberarono

328 detenuti (imprigionati quasi tutti per reati

comuni, solo 11 erano i prigionieri politici).

Di questi, Trecento lo seguirono nello

sbarco a Sapri, ma Napoli, che secondo il piano della spedizione nel Mezzogiorno avrebbe

dovuto insorgere grazie all’opera del Comitato napoletano, non si mosse.

Anzi, il governo borbonico, a conoscenza dell’impresa rivoluzionaria, mise in allarme tutte le

piazze militari e passo all’azione.

Il gruppo venne localizzato ed attaccato. Le truppe regie godettero inoltre dell’appoggio delle

masse contadine le quali, sobillate dal clero ed aizzate dalle autorità locali che sparsero la voce

di un imminente "sbarco di trecento ergastolani pronti a uccidere e saccheggiare",

aggredirono ferocemente gli uomini che, per ironia della sorte, erano venuti a "liberarli" dal

giogo tirannico-feudale dei Borboni. Il primo Luglio a Padula 25 rivoluzionari furono trucidati,

mentre alcuni scampati al massacro furono consegnati ai militari.

A Sanza nei pressi di Salerno furono ancora aggrediti dalla popolazione.

Perirono in 83.Carlo Pisacane, ferito, si uccise con un colpo di pistola.

Processati ( nel Gennaio 1858) e condannati a morte i superstiti vennero, in seguito, graziati

dal Re che tramutò la pena in ergastolo.

Garibaldi, dopo la liberazione del Mezzogiorno dai Borboni, con decreto dittatoriale, assegnerà

un

vitalizio di 60 ducati a Silvia (figlia di Carlo Pisacane). La stessa Silvia verrà adottata da

Giovanni Nicotera, che assolse così la promessa da lui fatta a fatta a Pisacane poco prima

del suo suicidio.

In ricordo di questo eroica ma disgraziata impresa, Luigi Mercantini compose l’ode celeberrima

dal titolo "La Spigolatrice di Sapri".